Pourquoi visiter le Machu Picchu ?

Un site archéologique majeur

Le Machu Picchu incarne l’apogée de l’architecture inca, où chaque élément architectural fut conçu en harmonie avec l’environnement montagneux. Les constructeurs ont exploité les formations rocheuses préexistantes, intégrant les affleurements naturels dans les fondations des édifices. Cette symbiose entre la nature et la construction humaine reflète la cosmovision andine, qui considérait les montagnes comme des entités vivantes.

Une organisation spatiale

L’organisation spatiale du site révèle une division tripartite subtile entre les zones dédiées au sacré, au savoir et à la production. Le secteur cérémoniel avec le Temple du Soleil présente des pierres taillées avec une précision mathématique, tandis que le groupe des rocailles montre une exploitation délibérée des formations géologiques à des fins symboliques. Les recherches archéologiques indiquent que ces zones étaient interconnectées par un système de circulations hiérarchisées.

Un complexe hydraulique

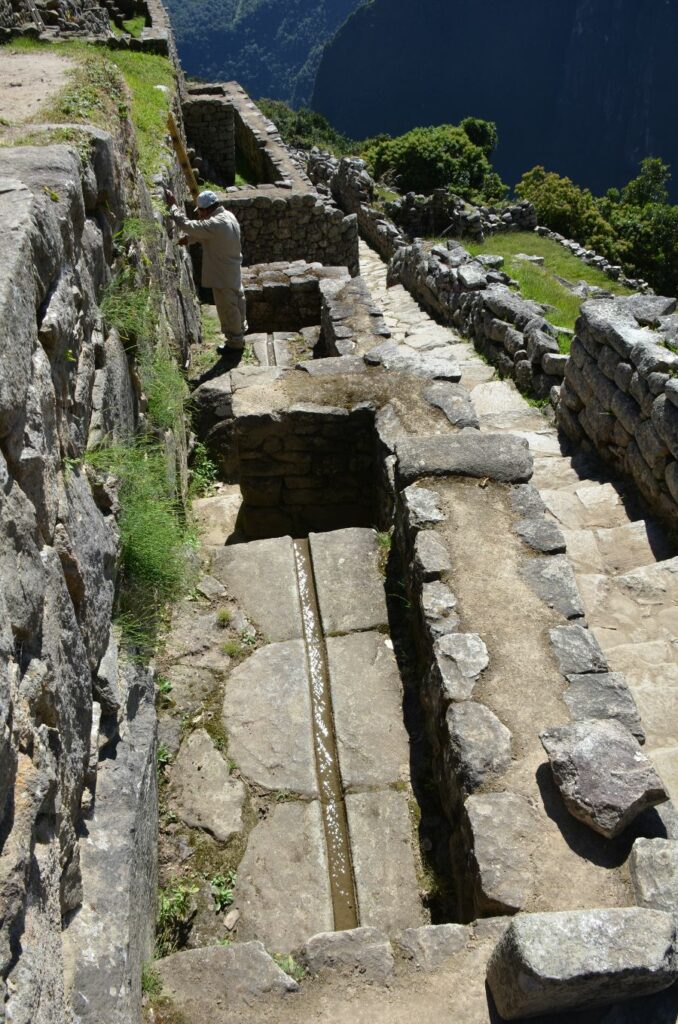

Le complexe hydraulique mérite une attention particulière pour son ingéniosité technique. Seize fontaines successives alimentaient le site en eau courante, avec un dénivelé calculé pour maintenir une pression constante. Ce réseau s’insérait dans un système plus vaste de terrasses agricoles qui stabilisaient les pentes tout en créant des microclimats propices à diverses cultures.

Une fonction astronomique

L’orientation astronomique des principaux monuments démontre une connaissance avancée des cycles célestes. L’Intihuatana fonctionnait comme un cadran solaire complexe, permettant de déterminer les solstices et équinoxes. D’autres structures s’alignent avec le lever du soleil lors de dates clés du calendrier agricole et cérémoniel inca.

Un paysage sacré

La signification du Machu Picchu transcende sa fonction matérielle pour incarner un paysage sacré. Les relations visuelles entre le site et les montagnes environnantes créent un réseau symbolique où l’architecture amplifie le pouvoir spirituel du lieu. Cette conception fait du site non pas une simple cité, mais une matérialisation de principes cosmologiques où l’humain dialogue avec le territoire.

Comment visiter le Machu Picchu ?

Comment acheter son billet ?

La visite du Machu Picchu s’organise autour de plusieurs éléments pratiques. L’accès au site archéologique requiert l’achat préalable d’un billet d’entrée, dont le prix varie selon le circuit choisi. Le billet standard pour le circuit classique coûte 152 soles pour les adultes étrangers, tandis que l’entrée complète incluant la montagne du Machu Picchu ou le Huayna Picchu atteint 200 soles. Des tarifs réduits s’appliquent aux étudiants et enfants.

Horaires d’ouverture

Les horaires d’ouverture s’étendent de 6h00 à 17h00, avec des créneaux de visite obligatoires. La réservation s’effectue exclusivement via la plateforme en ligne du ministère de la Culture péruvien, idéalement plusieurs semaines à l’avance, particulièrement pour l’accès au Huayna Picchu limité à 400 visiteurs quotidiens.

Comment s’y rendre ?

L’accès au site s’effectue majoritairement via la ville d’Aguas Calientes, elle-même accessible par train depuis Ollantaytambo ou Cusco. Les compagnies PeruRail et Inca Rail proposent des trajets dont les prix oscillent entre 60 et 200 euros aller-retour selon la classe. Depuis Aguas Calientes, des navettes officielles montent les visiteurs à l’entrée du site pour environ 12 dollars américains par personne.

Respecter les réglementations

Les réglementations imposent la présence obligatoire d’un guide certifié pour les groupes de plus de huit personnes, bien que cette règle soit souvent étendue à tous les visiteurs. Le port de chaussures adaptées et de vêtements de pluie est conseillé. Les équipements interdits comprennent les trépieds, les drones, les parapluies pointus et les sacs supérieurs à 40x35x20 cm.

Combien dure la visite ?

La visite standard dure environ quatre heures et suit un parcours fléché unique. Les circuits alternatifs comme la montagne du Machu Picchu nécessitent une condition physique adéquate avec des dénivelés importants. Le climat change rapidement, nécessitant une préparation adaptée avec protection solaire en altitude.

Machu Picchu, les secrets du sanctuaire inca

Mercredi 11 mai. Levé de très bonne heure, ce matin… Et pour cause, ce matin direction le Machu Picchu, présenté comme le site précolombien le plus spectaculaire d’Amérique du Sud… Sans doute. Même si les anciennes cités mayas du Mexique demeurent pour moi une référence en la matière.

Ok, stop aux comparaisons stupides, Je descends la longue rue de mon hôtel et grimpe dans la navette qui emmène les touristes sur le site archéologique. Après une trentaine de minutes de grimpette en lacets à travers la jungle péruvienne, nous voici enfin à l’entrée du site. Bingo, ma réservation prise depuis Paris fonctionne sans problème. On passe les portails de sécurité, et me voici à l’entrée de la cité perdue des Incas.

Le Machu Picchu, comme Tikal pour les Mayas du Guatemala appartient à la famille des grandes cités perdues. Capitale religieuse, résidence d’un empereur inca, culte consacré au Soleil, dernier refuge des Vierges du Soleil, ultime capitale inca ? Nul ne sait vraiment ce que fut le Machu Picchu pour les Incas.

Redécouvert en 1911, le Machu Picchu accueille désormais près d’un million de touristes chaque année. C’est le cas des petits Français qui m’accompagnent dans le bus… Du Pérou, ils ne verront que ça et Cuzco. Un peu court quand même. Le quota journalier de visiteurs a été fixé à 2.500, soit près de 1.000 de plus que la recommandation donnée par l’Unesco.

Le Machu Picchu se divise en quartiers séparés en grande partie par l’esplanade centrale qui partage le site en deux : la ville supérieure (mirador, garnison, terrasses) et la ville inférieure (greniers, temples, centres artisanaux, etc.).

On commence donc la visite par la partie supérieure et le quartier des agriculteurs, situé à l’entrée, juste avant les terrasses incas. Un système d’irrigation apporte l’eau des sources de la montagne. C’est ici qu’ont été rassemblés une poignée de lamas. Images de cartes postales obligent. Qu’importe. Cela donne un charme indéniable au site.

À gauche, on prend le grand escalier qui longe les remparts et on accède au mirador. C’est de là qu’on a le plus beau point de vue sur le Machu Picchu. La vue est tout simplement sublime.

Passé le mirador, en descendant vers les ruines, on passe la seule et unique porte que comptait la citadelle. Le système de fermeture était des plus ingénieux : un anneau de pierre au-dessus et deux poignées dans les cavités placées de chaque côté, le tout relié par un système de cordage… Le passage de la porte reste symbolique.

Il faut imaginer Pachacutecn, le neuvième empereur inca, passant là en 1438, après son accession au pouvoir après sa victoire sur le peuple Chanca. À l’origine de sa fondation, l’empereur aurait voulu éloigner le centre du pouvoir en dehors des murs de Cuzco, comme Versailles pour Paris. Et forcément la cour du roi aurait suivi, d’où la présence d’une cour, d’un village, de dizaines de maisons dont les ruines sont encore aujourd’hui parfaitement identifiables.

Au final, près de 1.200 personnes devaient vivre au Machu Picchu au temps de son apogée. En plus de la garnison, des greniers, des cultures ou des aqueducs, les Incas édifièrent tout un système de canalisation d’eau et de terrasses. Une fois encore, la trilogie inca était respectée : terre, eau, soleil.

En suivant le chemin depuis la porte de la citadelle, on emprunte la rue des Fontaines qui permet de voir une série de bassins disposés les uns à la suite des autres. Sans doute utilisés pour des ablutions rituelles. À droite, impossible de manquer l’étagement magnifique et grandiose des terrasses.

Depuis ce promontoire, on a une vue unique et globale sur l’ensemble du site, ses temples et ses habitations. On aperçoit clairement les différents quartiers séparés par l’esplanade centrale engazonnée où broutent les lamas.

En contrebas, il faut descendre jusqu’aux vestiges du temple du Soleil et surtout, de la maison de l’Inca, avec ses patios, l’ajustement soigné de ses pierres, ses pièces multiples et sa belle architecture.

Après la Maison de l’Inca, l’escalier nord nous conduit vers le quartier religieux. C’est ici que se dresse l’imposante maison du prêtre, parfaitement conservée si ce n’est le mobilier, le toit et les charpentes.

Au centre du quartier religieux s’étend la place sacrée autour de laquelle s’articulent deux temples majeurs : le temple des Trois Fenêtres et le Grand Temple. Comme à Pisac, ce dernier présente sept niches aménagées au fond et offre une belle vue sur l’esplanade centrale.

En face, impossible de ne pas admirer la belle architecture, dans le plus pur style inca, du temple aux Trois-Fenêtres. Il est le seul édifice de construction vraiment mégalithique. On trouve encore des pierres aux angles incroyables.

En continuant sur la gauche du Grand Temple, impossible de passer à côté de la Sacristie, le bâtiment le plus curieux du quartier religieux. C’est ici que le grand prêtre inca se préparait pour les offices. Dans les murs, des niches trapézoïdales répercutent les voix quand on parle dedans. Quant à l’énorme banquette de pierre, elles devaient servir au séchage des momies, avant de les placer dans leur sépulture. À droite, le mur d’entrée expose une pierre à 22 angles, à gauche et à droite une pierre à 32 angles. Les angles sont sur trois faces.

La première partie de la visite s’achève par celle de l’observatoire astronomique : l’intiwatana. Une série d’escaliers permet d’accéder au point le plus élevé de la cité… et le plus mystérieux ! La table centrale au milieu de la placette est surmontée d’une pierre angulaire aux formes géométriques précises.

Il s’agirait d’un calendrier solaire. Son ombre portée sur les multiples angles de la table permettait aux astronomes incas d’effectuer leurs calculs astronomiques. Il est l’un des rares à avoir traversé les siècles intact, ayant échappé aux conquistadors espagnols.

Mais il y a mieux encore. Il faut savoir retourner sur ses pas pour regagner l’entrée de l’Intiwatana pour chercher l’extraordinaire roche dressée à droite des trois petites marches qui donnent accès à la plate-forme. Il s’agit ni plus ni moins d’une reproduction à l’identique du Wayna Picchu, la montagne sacrée qui fait face au Machu Picchu. C’est exactement la même découpe ! Incroyable.

Bon voilà, la visite de la première partie du site s’achève. Impossible de ne pas se retourner une dernière fois pour admirer au loin l’ensemble du Machu Picchu et ses incroyables terrasses agricoles qui dominent la cité perdue. Au loin, on aperçoit les carrières où les pierres de la cité ont dû être extraites. Certaines d’entre elles sont encore prises dans la gangue de la montagne, témoignage du bouleversement qu’a dû être la conquête espagnole de l’empire inca. Depuis le quartier religieux, on a une belle vue plongeante sur l’autre versant du Machu Picchu, le quartier artisanal et les temples des Vierges du Soleil.

Pour cette dernière partie de la visite, il me faut d’abord traverser l’esplanade centrale qui coupe le site en deux, d’un côté le centre cultuel et du pouvoir, de l’autre, les habitations, le centre artisanal, le quartier des intellectuels et des comptables. À observer cette vaste esplanade, on imagine sans mal les grandes cérémonies incas qui ont dû avoir lieu ici, l’armée de Pachacutec et de ses successeurs, les grands prêtres et le peuple aux ordres devant le pouvoir impérial.

De cet ordre établi, il ne reste plus rien aujourd’hui, juste quelques lamas et des gardiens du site qui interdisent l’accès à la place centrale. On se demande bien pourquoi.

À l’extrémité de l’esplanade, impossible de passer à côté de l’immense pierre de granit dressée au pied du Wayna Picchu. Sans doute une référence cultuelle.

Dans le prolongement, on trouve un quartier assez étonnant marqué par la présence de deux mortiers qui laissent à penser qu’ils auraient servi à moudre le maïs. Sans doute un quartier consacré à des activités domestiques et artisanales.

Dans la foulée, le quartier des Intellectuels et des comptables. Pures supputations de Bingham, archéologue américain qui découvrit le Machu Picchu le 24 juillet 1911.

Il semblerait pourtant que le site avait déjà été découvert depuis la fin du XVIIIe siècle par une poignée d’aventuriers, de fermiers et par deux cartographes, un Allemand et un Américain, qui le mentionnaient déjà sur des cartes avec exactitude.

Bingham cherchait les deux derniers refuges de Manco Inca et de ses deux fils, qui résistèrent aux Espagnols jusqu’en 1572. Accompagné d’un enfant péruvien de 8 ans, il découvrit le site en partie enseveli par la végétation… Deux familles d’Indiens y cultivaient les terrasses.

Bingham en avertit son université, Yale, et son National Geographic Society pour financer et entamer les recherches archéologiques qui se poursuivent encore de nos jours. Du coup, les explications données sur le coup par Bingham s’avèrent le plus souvent farfelues.

Plus bas, impossible de passer à côté du Groupe des Trois Portes. Selon les archéologues, il pourrait s’agir du lieu où résidaient les vierges du Temple du Soleil. Des pièces sans aucune fenêtre laissent à penser qu’elles étaient ainsi recluses à l’abri du regard des hommes.

Dans la foulée, en suivant le chemin et en longeant un long quartier d’habitation, on peut admirer sur notre droite un nouvel ensemble de terrasses. Vertigineux !

De là, on a une vue fantastique sur l’ensemble du quartier royal du Machu Picchu.

On longe encore un moment le sentier aménagé au bord de l’esplanade centrale, puis on emprunte un escalier qui aboutit à un vaste ensemble architectural. Il s’agit du temple du Condor au centre duquel se dresse une immense pierre représentant l’oiseau sacré des Incas.

Voilà, la visite s’achève. Pour retourner vers l’entrée du site (la sortie aussi), il faut encore traverser tout un système de terrasses incas qui dominent l’autre versant du site. De là, on a une vue moins royale sur le Machu, mais peut-être plus authentique, étant celle que les sujets du roi Inca devaient avoir tous les jours sous leurs yeux.

Dernier petit coup d’œil à la plaque rendant hommage à Bingham, l’archéologue qui a redécouvert le site en 1911, puis je repasse les portiques de sécurité et je grimpe à bord de l’une des navettes qui me ramène à Agua Calientes.