Pourquoi visiter Chichén Itzá ?

Un site d’importance mondiale :

– Patrimoine UNESCO : Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO en 1988 et élu parmi les 7 Nouvelles Merveilles du Monde en 2007, Chichen Itza est un témoin exceptionnel de la civilisation maya-toltèque.

– Site culturel : fondée vers 415-455 par les Itzas, la cité illustre le syncrétisme entre les cultures maya et toltèque après l’invasion de ces derniers vers l’an 1000.

Attraits emblématiques :

– La pyramide de Kukulcán (El Castillo) : chef-d’œuvre d’astronomie avec ses 365 marches symbolisant le calendrier solaire. Lors des équinoxes (20 mars et 22 septembre), un jeu d’ombres crée l’illusion d’un serpent descendant les escaliers.

– Phénomènes acoustiques : en frappant des mains devant El Castillo, un écho reproduit le cri du quetzal (oiseau sacré), preuve de l’ingénierie maya.

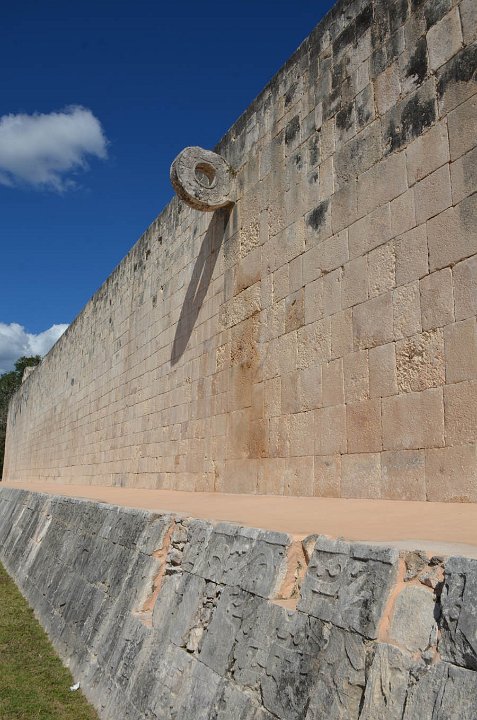

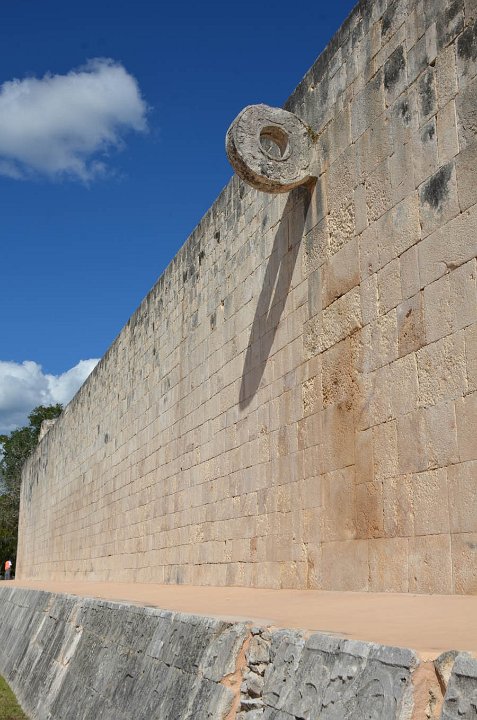

– Le plus grand terrain de jeu de balle d’Amérique : mesurant 168 m de long, il accueillait des rituels où les capitaines vaincus étaient sacrifiés.

– L’observatoire (El Caracol) : témoin des avancées astronomiques mayas pour calculer les cycles solaires et lunaires.

Expérience immersive :

– Cénotes sacrés : le site doit son nom (“Bouche du puits des Itzas”) aux cénotes, puits naturels utilisés pour les rituels. Ik Kil, à 40 m de profondeur, révèle des ossements et offrandes .

– Spectacle nocturne : les Noches de Kukulcán (755 pesos) projettent lumières et musiques sur El Castillo les dimanches soirs.

Comment visiter Chichén Itzá ?

Visiter Chichen Itza, c’est plonger dans une civilisation qui maîtrisait l’astronomie, l’acoustique et l’architecture bien avant son temps.

Quand y aller :

– Novembre à avril (saison sèche), éviter mai-octobre pour les fortes chaleurs (jusqu’à 34°C).

– Horaire : arriver à l’ouverture (8 heures) pour éviter les foules (8.000 visiteurs/jour) et les bus de Cancún (arrivée vers 10 heures) .

– Durée : prévoir 3-4 heures pour le site, et une journée complète si combiné avec un cénote ou Valladolid.

Coûts & billets :

– Entrée : ~650 pesos (34€) pour les adultes, 95 pesos (5€) pour les enfants (3-12 ans). Deux billets sont remis : l’un pour l’INAH, l’autre pour le ministère de la Culture.

– Visite libre : avec appli audio (ex: “Chichen Itza Audio Tour”) ou panneaux explicatifs.

– Guide francophone : à partir de 500 pesos en plus du billet. Recommandé pour les anecdotes (ex: rituels du jeu de balle).

Accès & transport :

– Depuis Cancún/Playa del Carmen :

– bus ADO (3 heures, 300-450 pesos).

– voiture de location (2h30 via la 180D, péages ~350 pesos) .

– Depuis Valladolid :

– Collectivo (40 min, 40 pesos) ou taxi (30 min, 250-300 pesos).

– Parking officiel à l’entrée, éviter les rabatteurs.

Chichén Itzá, l'ancienne cité maya, le site le mieux conservé du Yucatán

Lundi 9 février. Arrivée tardive à Chichén Itza. Pas grave. Du coup, on en profite pour aller manger à deux pas de notre hôtel, Xbalanque Resort. Décoration un peu kitch, mais accueil sympathique et chambre plus que correcte. Le paradis en somme. Le temps de manger un bout à La Parilla (note plus que salée !) et on comprend qu’on se trouve à moins de cinq minutes à pied de la gare centrale. Cool !

C’est donc avec l’esprit léger que dès le lendemain matin, on se présente au guichet ADO pour prendre notre bus pour Chichén Itza… Faute ! Petit détail qui a son importance… Le Yucatán vit une heure avant le reste du Mexique ! Bref, il n’est pas 9 heures comme prévu, mais déjà dix heures quand on se présente devant l’arrêt. Ok, on échange nos billets, puis on grimpe à bord du bus.

Trois bonnes heures de route en direction de Merida… où il est une heure de moins… C’est à devenir fou ! « Ok, pas grave, le principal, c’est qu’on y soit. »

Vers 13 heures, c’est déjà la grande foule devant les portes d’entrée du site archéologique. Chichén Itza, c’est un peu comme la Tour Eiffel à Paris. Si tu ne ramènes pas des photos du Castillo, c’est comme si tu n’avais jamais mis les pieds au Mexique… Pas besoin d’aller très loin pour découvrir le Castillo. Il suffit de se frayer un chemin parmi la foule des marchands ambulants (trop, c’est trop !), et nous y voilà. La pyramide quasi parfaite. Formée de 9 terrasses successives surmontées d’un temple. Sur chaque face, une haute volée de marches délimitée par un corps de serpent dont la gueule ouverte vient se poser sur le sol.

La pyramide, de style maya et toltèque possède 91 marches sur chacun des quatre côtés, plus une marche supplémentaire… Soit 365 au total, comme le nombre de jours de la révolution terrestre autour du soleil. Entièrement dédié à ce dernier, le Castillo était utilisé pour les grandes cérémonies… À l’intérieur enfin, une crypte abrite un chac-mool et un jaguar aux yeux de jade… Mais on ne peut plus la visiter. Chichen Itza… C’est un peu ça. On voit les choses de loin, mais on ne peut pas grimper sur les monuments… Quel dommage.

Bon, avant de foncer tête la première vers le grand jeu de pelote, il serait bon de s’arrêter un instant et de comprendre le site sur lequel nous avons atterri. Chichén Itza, ce petit joyau maya date d’environ 450 ap. J.-C., mais la cité connaît une première période de splendeur entre les VIIe et IXe siècles. De cette époque datent les premières constructions à l’architecture maya de style Puuc

Chichén Itza entre ensuite dans une période de déclin. Au temps de sa splendeur donc, le jeu de pelote, le plus grand du continent mésoaméricain, revêtait un caractère rituel et sacré qui se ponctuait par un sacrifice humain destiné aux dieux… Le match pouvait s’étendre sur plus d’un jour et la tête du capitaine de l’équipe gagnante était tranchée par le capitaine de l’équipe perdante.

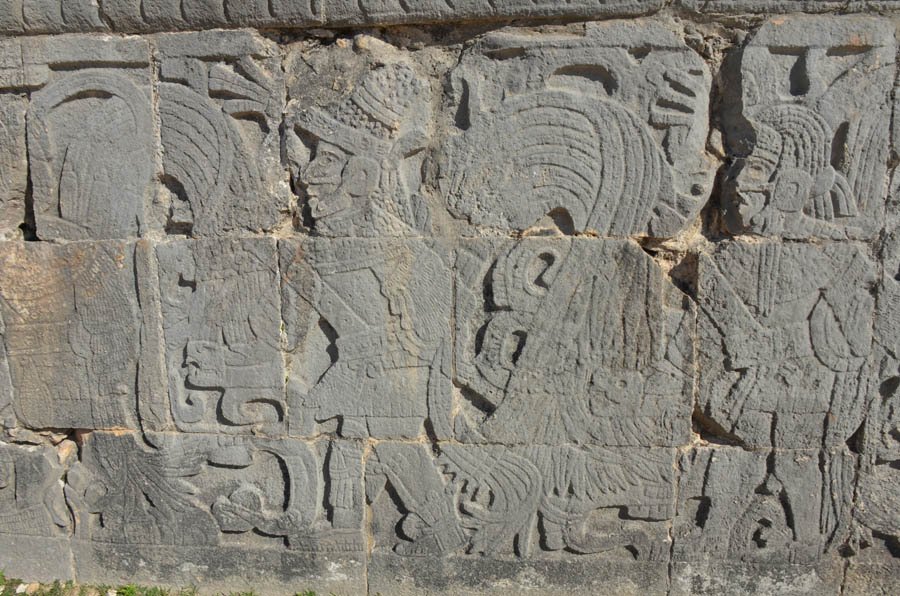

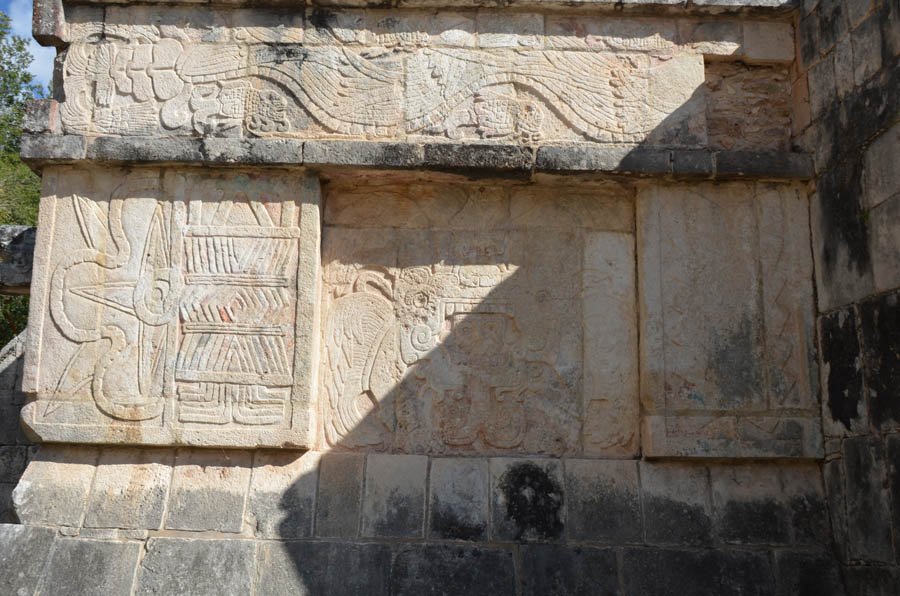

Pour les Mayas, c’était un grand honneur ; la tête était ensuite empalée dans le mur prévu à cet effet juste à côté du stade de pelote. Il faut imaginer les nobles et les grands prêtres perchés à chaque extrémité du terrain pour assister au spectacle. Pour mieux s’en rendre compte, on peut admirer les exceptionnels bas-reliefs qui ornent les terrasses. On peut voir les joueurs avec leur batte en main. Quatre immenses serpents ferment le jeu à chaque extrémité des terrasses. Enfin, pas question de quitter les lieux sans tester l’acoustique. Du coup, on se place au centre du terrain, on frappe dans ses mains et l’écho se répète sept fois.

En retournant vers le Castillo, il ne faut surtout pas manquer le mur des crânes où sont symbolisés de manière assez brute les crânes des joueurs de pelote sacrifiés et décapités. Plusieurs centaines de crânes identiques et grimaçants donnent un rythme morbide. Aux angles apparaissent les seuls crânes de face. Des sculptures montrent un joueur venant de perdre sa tête et, sur la droite, un aigle dévorant un cœur humain.

Cette plateforme est vraiment symbolique de la domination toltèque qui s’exprima à partir du Xe siècle avec le repeuplement du site et la construction de nouveaux bâtiments. La légende raconte que ce sont les Itzaes eux-mêmes, qui, après avoir abandonné leur cité, seraient revenus sous la conduite du toi de Tula. Ils auraient ainsi fondé une nouvelle dynastie avant de repartir pour le Mexique central.

Une chose est sûre, à partir de cette date, Chichén Itza connaît un nouvel âge d’or sous la domination toltèque, domination qui prend la forme du culte du dieu Serpent, Quetzacoatl. La cité sera finalement définitivement abandonnée vers 1250 à cause des conflits répétés avec Uxmal et Mayapan.

Dans la foulée du mur des crânes, impossible de passer à côté du Temple des jaguars et des aigles. À chaque angle, on voit bien distinctement un aigle et un jaguar dévorant un cœur humain… Pas glop, pas glop ! Une offrande au soleil, paraît-il.

Au nord du Castillo, se dresse la plateforme de Vénus. Un minuscule temple où à chaque coin on peut admirer le dieu Quetzacoatl sortant de la bouche d’un serpent, symbole de fertilité. Le dieu toltèque apparaît à chaque angle du temple. Sur la frise supérieure, un corps de serpent ondule et des poissons apparaissent.

À l’est du Castillo, c’est une forêt de colonnes qui nous attend ! Des centaines, des milliers de colonnes peut-être… Le temple des guerriers, ou temple des mille colonnes portent bien son nom. Chacune des colonnes est ornée d’un guerrier emplumé portant sa lance. Au pied du monument, le visage de Quetzacoatl dans une bouche de serpent.

Les huit colonnes du centre représentent des guerriers ennemis aux mains nouées. Ce sont les prisonniers qui vont être sacrifiés sur le chac-mool, au sommet du temple. Quel dommage qu’on ne puisse pas s’approcher de pus près. À force de vouloir maintenir la foule à bonne distance, on ne peut qu’admirer à moitié les temples. Déjà, les colonnes, c’est vraiment limite, mais alors le chac-mool, c’est tout à fait impossible.

En contournant le temple, on a l’agréable surprise de voir la forêt de colonnes se prolonger vers la zone sud-est… Morceaux de colonnes à terre, bas-reliefs, vieilles pierres… Les ruines semblent ne jamais finir.

En s’enfonçant dans la zone sud du site, on quitte progressivement le monde des Toltèques pour revenir à l’époque maya. L’ancien marché assure la transition idéale.

Une fois dans la zone centrale (beaucoup moins touristique !), on retrouve le style purement maya (Puuc avec les têtes du dieu Chaac). Le premier grand monument à se présenter est l’ossuaire ou la tombe du grand prêtre. Ce n’est rien d’autre qu’une petite pyramide avec un escalier de chaque côté. Les bases et les angles du sommet sont ornés de têtes de dragons.

À deux pas de là, on va voir l’un des temples les plus extraordinaires de toute l’Amérique centrale, le temple de l’Escargot plus connu comme le temple de l’Observatoire. Datant de l’époque Puuc, ce temple permettait aux Mayas d’étudier le mouvement des étoiles dont ils avaient une connaissance très précise. Il permet aussi de voir la planète Vénus attribuée au dieu Kukulcan (Dieu principal Maya). Les entrées de la tour sont parfaitement alignées avec les rayons du soleil à certaines époques de l’année. Etonnant.

De l’autre côté du sentier, voici le temple des Panneaux. Rien d’extraordinaire si ce n’est les panneaux de quelques pierres sculptées représentant guerriers, jaguars, oiseaux et serpents. On y célébrait des rituels liés au feu.

Au fond du parc, l’exemple même du gâchis de l’archéologie contemporaine… Le temple des Nonnes et son annexe (edificio de las Monjas) sont en piteux état depuis qu’un archéologue français, au XIXe s. fit fauter à la dynamite pour voir ce que le monument renfermait… Il ne resta plus grand-chose après coup.

Sur sa gauche, on peut encore admirer l’exceptionnelle façade de l’annexe depuis le patio de las Monjas. Le dieu Chac y est représenté à de nombreuses reprises. Au centre, apparaît un grand prêtre, assis, pieds et mains croisés.