Le quartier Abanotubani à Tbilissi représente le berceau historique de la ville, où selon la légende, le roi Vakhtang Gorgasali découvrit au Ve siècle des sources chaudes qui déterminèrent l’implantation de la capitale. Ses dômes de brique sphériques abritent des bains sulfureux alimentés par des sources thermales naturelles à 38-40°C, dont les propriétés thérapeutiques sont célébrées depuis des siècles. L’architecture persane des bains, avec leurs salles voûtées et leurs iwans (portails monumentaux), témoigne de l’influence des Safavides qui firent de Tbilissi un centre administratif au XVIIe siècle. Le bain royal Orbeliani se distingue par sa façade bleue ornée de stalactites sculptées, tandis que le bain Gulo conserve le système originel d’alimentation en eau par des kanats (canaux souterrains). Ces bains ont accueilli des figures historiques comme Pouchkine et Dumas, qui décrivirent leurs expériences dans leurs récits de voyage.

Faire la promenade le long de la rivière Koura, au pied de la forteresse Narikala, jusqu’à la cascade, constitue une expérience unique. Marcher au pied des imposants murs de la forteresse Narikala, édifiée à partir du IVe siècle, permet de saisir l’importance défensive de ce site. Le sentier suit le tracé naturel que devaient emprunter les marchands et les habitants, entre la rivière, artère vitale, et la citadelle, protectrice de la ville. Cette perspective par le bas donne une idée authentique de la topographie historique de Tbilissi et de la raison d’être de son emplacement. Vous cheminez littéralement dans les pas de l’histoire, sur un chemin qui a vu passer des siècles de civilisations. Après avoir longé les anciennes fondations, le paysage s’adoucit, devenant une coulée verte en plein centre-ville. La cascade, souvent artificielle ou aménagée, apporte une fraîcheur et une sensation de surprise, créant un microclimat agréable, surtout aux heures chaudes de la journée.

Après environ 2 à 3 heures de marche depuis le départ du téléphérique, vous atteindrez le plateau des lacs de Koruldi. Le premier lac, plus petit, apparaît soudainement, suivi de près par le lac principal, d’un bleu profond, encadré par le massif de l’Ouchba. Prévoyez du temps pour vous arrêter, pique-niquer et contempler ce paysage unique. Partez tôt le matin pour éviter les oracles d’après-midi et profiter d’une lumière optimale pour la photographie. Cette randonnée, bien qu’exigeante, reste l’une des plus belles expériences naturelles de Géorgie. Le deuxième des trois lacs de Koruldi est absolument magnifique. Un véritable miroir d’eau qui permet de voir les principaux sommets de la chaîne du Caucase se refléter dans ses eaux. La vue des montagnes du Grand Caucase par-delà l’étendue des lacs de Koruldi est absolument fantastique. On dirait un vrai miroir d’eau dans lequel se reflètent tous les sommets enneigés. Depuis le premier lac, on aperçoit surtout les flocons de nuages disséminés dans le ciel qui se reflètent à la surface des eaux. En s’approchant un peu plus près de la berge, on rencontre l’épaisse couche blanche d’un glacier.

Retour aux lacs Koruldi pour assister au lever du soleil sur les cimes des montagnes du Grand Caucase. Moyennant quelques euros, votre hôte, s’il possède un 4×4 pourra vous transporter jusqu’aux lacs pour être à l’heure pour le grand spectacle. Une fois là-haut, les sommets du Caucase se détachent doucement de l’horizon bleuté, déjà presque rose. Au-dessus de leurs pics enneigés, quelques nuages laiteux viennent chatouiller les pics et les glaciers. Détachés du monde, émergeant de la nuit, les lacs de Koruldi s’éveillent doucement. Les eaux limpides du lac forment comme un immense miroir reflétant l’aube naissante tandis qu’au loin les glaciers gigantesques du Caucase apparaissent sur les flancs des montagnes enneigées. Les eaux du lac primaire de Koruldi sont d’une limpidité extraordinaire. Nulle ride se forme sur sa surface. Au loin, tous les sommets du Caucase blanchissent dans l’aube qui se lève, tandis qu’au-dessus de leurs dents enneigées moutonnent quelques nuages d’altitude. Ne manquez pas ce spectacle.

De retour à Ouchgouli, sur le chemin du retour du trek qui mène au glacier Shkhara, impossible de ne pas flâner à travers les chemins pour découvrir le village à l’heure dorée. Voilà la plus belle heure pour visiter cette communauté svane dont les hameaux sont classés au patrimoine de l’humanité. Admirez le village depuis le sentier de randonnée pour observer les troupeaux de chevaux sauvages qui paissent tranquillement à l’entrée du village, puis continuez votre chemin jusqu’à atteindre une petite butte depuis laquelle vous pourrez admirer l’ensemble des villages hérissés des tours de défense dressées là depuis le Moyen Âge. De là, vous pourrez profiter du paysage d’Ouchgouli au moment du coucher du soleil, les silhouettes des églises, des tours et des maisons, toutes plantées dans le fond de la vallée comme pour se protéger des géants de glace. Le contraste entre ces maisons millénaires et les hautes montagnes du Grand Caucase est saisissant.

Visiter la cathédrale de la Mère de Dieu et le musée Adjari à Batoumi offre deux regards complémentaires sur l’identité complexe de la région : l’un spirituel et symbolique, l’autre historique et ethnographique. La cathédrale orthodoxe, récente, a été construite pour remplacer une église du XIXe siècle détruite à l’époque soviétique, devenant un symbole de la renaissance religieuse en Géorgie. Son architecture traditionnelle en pierre, avec ses coupoles, contraste avec le modernisme de Batoumi. L’intérieur, richement orné d’icônes et de fresques colorées, offre un aperçu de l’art sacré géorgien contemporain. Le e musée est essentiel pour comprendre la région d’Adjarie. Ses collections sont divisées en sections : archéologie (objets de l’Âge du Bronze aux périodes romaine et médiévale), ethnographie (costumes traditionnels adjars, objets du quotidien, reconstitution d’intérieurs), histoire naturelle (la biodiversité subtropicale unique de la région) et art (icônes géorgiennes, peintures européennes et orientales).

Se rendre dans les steppes et les montagnes de Kakhétie, c’est découvrir l’autre visage de la Géorgie : une région de grands espaces et de traditions préservées, loin de l’effervescence urbaine de Tbilissi. La région alterne entre plaines steppiques dorées, collines viticoles et les contreforts sauvages de la chaîne du Caucase. Les montagnes de Kakhétie, comme celles du parc national de Tusheti (accessible seulement en été via des pistes vertigineuses), offrent des randonnées spectaculaires parmi des villages fortifiés médiévaux (comme Omalo) et une culture pastorale intacte. Les steppes semi-arides autour de David Garedja (à la frontière avec l’Azerbaïdjan) dévoilent un paysage minéral et mystique, parsemé de monastères troglodytiques. La Kakhétie regorge de monastères fortifiés témoignant des invasions passées : Gremi (ancienne capitale du royaume), Nekresi (complexe du IVe siècle), ou Ikalto. La forteresse de Sighnaghi, sur une colline surplombant la vallée de l’Alazani, est célèbre pour ses remparts et ses vues panoramiques.

Visiter les églises de Bethléem (Bethlehemi) à Tbilissi et profiter de leur panorama offre une expérience unique qui marie spiritualité, histoire et vue exceptionnelle sur la capitale géorgienne. Perchées sur la colline de Mountatsminda, ces églises jumelles du XIXe siècle – Bethléem Supérieure et Bethléem Inférieure – incarnent le renouveau de l’architecture religieuse géorgienne après la période tsariste, avec leurs façades de pierre ocre et leurs détails néo-médiévaux. Le site constitue l’un des points de vue les plus spectaculaires sur Tbilissi : depuis les parvis, le regard embrasse la vieille ville avec ses bains sulfureux, le métro aérien traversant le Mtkvari, et la forteresse de Narikala se découpant contre les montagnes du Caucase. Au coucher du soleil, la lumière dorée transforme le paysage urbain en véritable tableau vivant. La Bethléem Inférieure abrite une reconstitution de la grotte de la Nativité, rappelant le lien symbolique entre la Terre Sainte et la Géorgie.

Visiter le jardin botanique national de Tbilissi et la forteresse Narikala, deux sites voisins mais radicalement différents, offre une expérience complète qui résume le caractère unique de la ville. La forteresse Narikala, datant du IVe siècle, incarne la longue et tumultueuse histoire de Tbilissi. Se rendre jusqu’à ses remparts revient à marcher dans les pas des soldats, des marchands et des rois qui ont contrôlé cette citadelle. La vue panoramique permet de comprendre la topographie de la ville : on y voit le lien entre la rivière Mtkvari, les anciens quartiers et les montagnes. La forteresse voisine, l’église Saint-Nicolas du XIIIe siècle, ajoute une touche de spiritualité. En contrebas de la forteresse, le jardin botanique national offre une retraite inattendue. Fondé au XIXe siècle, il abrite une collection de plantes locales et exotiques, des serres et, surtout, la cascade de Tbilissi. Se promener sur ses sentiers, le long de la rivière, c’est découvrir un écosystème entier en plein cœur de la capitale.

Les lacs Koruldi incarnent la beauté sauvage de la Svanétie. Ces deux plans d’eau, perchés à près de 2 850 mètres d’altitude sont un résumé de la beauté brute de cette région. Le lac inférieur, plus accessible, se love dans un écrin de prairies alpestres et de rochers. Son eau, d’un vert profond, reflète avec sérénité les cimes environnantes, créant une scène presque mystique. C’est ici que la plupart des randonneurs s’arrêtent, déjà émerveillés par le panorama qui embrasse la vallée de Mestia. Mais la récompense ultime exige un effort supplémentaire : le lac supérieur, niché plus haut dans un cirque minéral, dévoile une ambiance plus dramatique. Son eau, d’un bleu turquoise intense, semble presque irréelle, encadrée par les arêtes rocheuses et les névés résiduels. De ce point culminant, la vue sur le mont Ouchba – la légendaire “Montagne de la Mort” aux deux pics jumeaux – est tout simplement vertigineuse. C’est l’un des rares endroits où l’on peut contempler cette géante du Caucase dans toute sa verticalité absolue, se reflétant dans les eaux immobiles du lac. Admirer les lacs Koruldi, c’est se confronter à la puissance minérale des paysages du Caucase.

Visiter le Musée d’Histoire et d’Ethnographie de la Svanétie, est une clé essentielle pour décoder l’une des régions les plus fascinantes et isolées de Géorgie. Ce musée est le gardien de l’identité des Svans, un peuple dont la culture a survécu pendant des siècles dans l’isolement du Caucase. Sa collection d’icônes et de manuscrits médiévaux est exceptionnelle. La Svanétie a servi de coffre-fort naturel pour les trésors religieux de toute la Géorgie durant les invasions. Le musée abrite certaines des plus anciennes et plus rares icônes géorgiennes, sauvées des pillages. Voir ces œuvres d’art byzantines et géorgiennes, préservées dans cet écrin de montagnes, permet de comprendre le rôle de sanctuaire culturel joué par la région. Le musée plonge dans la vie quotidienne svane. Il expose des objets artisanaux, des instruments de musique, des armes, des bijoux et des costumes qui illustrent un mode de vie adapté à un environnement rude. On y découvre l’importance des codes d’honneur et des rites païens qui ont perduré.

Rien de mieux que le petit matin pour flâner dans les rues étroites du village d’Ouchgouli afin d’admirer son paysage médiéval. La visite consiste à marcher sans but précis entre les hameaux, à travers les champs et près des ruisseaux. On peut monter sur une butte pour avoir une vue d’ensemble sur les toits de bois, les tours et la chaîne du Caucase en arrière-plan. Le village est en réalité un groupe de hameaux épars, reliés par des chemins de terre. On se déplace à pied. L’élément marquant est l’architecture : des maisons-tours de pierre anciennes, certaines datant du XIIe siècle, se dressent à côté des habitations en bois. Ces tours, caractéristiques de la Svanétie, servaient autrefois de refuge aux familles lors des conflits. La vie locale est simple et tournée autour de l’élevage et de l’agriculture de montagne. On croise des habitants vaquant à leurs tâches, des chevaux attachés près des maisons, et des poules sur les chemins. A ne pas manquer l’église de la Vierge-Marie, du XIIe siècle.

Monter au mont Anuri, c’est comprendre Batoumi dans son ensemble, saisir son identité entre mer, montagnes et modernité, et immortaliser une vue iconique. Du sommet, vous bénéficiez d’une vue à 360 degrés : la ville de Batoumi avec son architecture contrastée, le littoral de la mer Noire, le port, et au loin les montagnes adjariennes couvertes de forêts subtropicales. C’est un point de vue qui permet de saisir l’échelle et la géographie de Batoumi, coincée entre mer et montagnes. La vue au coucher du soleil, lorsque les gratte-ciels s’illuminent, est spectaculaire. Au sommet se dresse une grande statue métallique de “Ali et Nino”, représentant les célèbres amants de la littérature caucasienne. Cette sculpture, visible de loin, est devenue un emblème de Batoumi. Elle rappelle que la ville est un carrefour culturel entre l’Orient et l’Occident, tout comme les personnages du roman. La montée traverse une forêt humide et luxuriante, typique du climat subtropical de l’Adjarie. Vous pouvez y observer une végétation dense, des fleurs sauvages et des oiseaux.

Visiter le vignoble et les caves de Telavi, capitale de la Kakhétie, est un plongeon au cœur de l’identité de la Géorgie, où le vin est un pilier culturel, historique et spirituel vieux de 8 000 ans. La région de Telavi est le berceau de cépages autochtones uniques comme le Saperavi ou le Rkatsiteli. Ici, la vinification se pratique encore selon la méthode ancestrale géorgienne dans des kvevris : d’immenses jarres en terre cuite enterrées, classées au patrimoine immatériel de l’UNESCO. Visiter les caves permet de toucher du doigt cette tradition millénaire préservée. La visite ne se limite pas à la dégustation. Elle inclut souvent une promenade dans les vignobles au pied du Caucase, l’explication du processus de vinification en kvevri, et la rencontre avec des vignerons passionnés. Des domaines comme Schuchmann Wines, Teliani Valley ou Tsinandali (à proximité) proposent des visites structurées alliant histoire, architecture de chais modernes et dégustation de vins souvent médaillés. C’est l’occasion de découvrir des saveurs complexes et méconnues.

La cathédrale Sioni est un pilier central de l’histoire géorgienne et de l’Église orthodoxe géorgienne. Dédiée à la Vierge Marie, elle a servi de siège principal du Catholicos-Patriarche de toute la Géorgie pendant des siècles, jusqu’à la construction de la nouvelle cathédrale de la Sainte-Trinité. Son importance est liée à son rôle de sanctuaire abritant l’une des reliques les plus sacrées du pays, la croix de Sainte-Nino. C’est cette croix qui évangélisa la Géorgie au IVe siècle, qui symbolise l’adoption du christianisme comme religion d’État. Visiter Sioni, c’est donc se tenir au cœur spirituel de la nation géorgienne, sur un lieu de pèlerinage qui a attiré des générations de fidèles. Bien que ses fondations remontent au VIe et VIIe siècles, le bâtiment actuel est le résultat de multiples reconstructions après des destructions répétées par des envahisseurs, notamment les Arabes, les Mongols et les Perses. Son apparence actuelle est le fruit des restaurations des XVIIe et XIXe siècles.

Visiter l’église Metekhi, perchée sur les hauteurs de la rive gauche de la rivière Mtkvari, c’est se connecter au lieu de fondation même de Tbilissi. Selon la tradition, c’est à cet endroit précis que la reine Goulkanar, épouse du roi Vakhtang Gorgasali, édifia un lieu de culte au Vème siècle, bien avant que la capitale ne soit déplacée de Mtskheta à Tbilissi. L’église actuelle, de style typiquement géorgien avec ses pierres ocre et son dôme conique, date du XIIIème siècle et a survécu à d’innombrables invasions et reconstructions. Se tenir sur son parvis, c’est donc marcher sur un site qui incarne la résilience et la continuité de la foi chrétienne en Géorgie depuis ses origines. La position stratégique de l’église offre l’une des vues les plus iconiques et photographiées de la vieille ville. De son promontoire, le regard embrasse un panorama complet sur le cœur historique de Tbilissi : les bains sulfureux d’Abanotubani avec leurs dômes de brique, la forteresse de Narikala qui domine la colline, et le pont de la Paix, symbole d’une modernité audacieuse. C’est un point d’observation qui raconte à lui seul l’histoire de la ville.

La descente des lacs de Koruldi vers la croix de Mestia est une transition poétique, une lente immersion depuis les hauteurs minérales du Caucase vers le cœur vivant de la Svanétie. Au départ des lacs, le monde est minéral et silencieux. Les derniers reflets turquoise disparaissent derrière les éboulis, tandis que le vent caresse les herbes rases des pelouses d’altitude. Le sentier plonge ensuite dans la forêt de conifères. Ici, la lumière perce à travers les cimes des sapins et des épicéas. Le chemin, parfois raide, serpente le long des ravins, ponctué par le passage de ruisseaux. La forêt s’éclaircit progressivement, révélant les premiers signes de la présence svane : un koshkebi (tour de défense) isolé dressé sur un promontoire, puis les clôtures de bois délimitant les prés de fauche. Le paysage s’ouvre brusquement, dévoilant la vallée de Mestia s’étendant en contrebas, enserrée entre les montagnes. Enfin apparaît la croix de Mestia, perchée sur la colline. D’ici, le panorama est grandiose : loin au-dessus, les contreforts menant aux lacs de Koruldi et les neiges éternelles de l’Ouchba ; en contrebas, Mestia avec ses dizaines de tours médiévales

Perché à plus de 2 200 mètres d’altitude, cet ensemble de quatre villages est souvent présenté comme l’habitat permanent le plus élevé d’Europe, mais sa magie va bien au-delà de ce simple record. Les villages, composés de maisons de pierre et de tours défensives médiévales (les koshkebi), sont littéralement adossés aux flancs des montagnes, face au mont Chkhara, le plus haut sommet de Géorgie (5.193 m) et de toute la chaîne du Grand Caucase. La vue sur ses glaciers éternels depuis les sentiers est l’une des plus grandioses du pays. Enfin, c’est le point de départ de randonnées incroyables. Le sentier menant au pied du glacier de Chkhara ou la montée vers la forteresse de la Reine Tamar offrent des défis physiques récompensés par des panoramas qui resteront gravés dans votre mémoire. Visiter Ouchgouli, c’est accepter de ralentir, de s’imprégner du silence des montagnes et de se confronter à une forme d’absolu géographique et culturel, une expérience qui marque durablement ceux qui ont la chance de s’y rendre.

Le front de mer de Batoumi est un boulevard piétonnier long de 7 kilomètres qui s’étend le long de la mer Noire. Aménagé de jardins paysagers, de fontaines, de palmiers et de zones de repos, il est conçu pour la flânerie, la course à pied, le vélo ou simplement le farniente sur un banc. L’atmosphère y est décontractée, familiale et cosmopolite, mêlant touristes et habitants. La promenade est ponctuée d’œuvres d’art et d’installations surprenantes qui la transforment en musée à ciel ouvert. On y trouve des sculptures modernes (comme « l’Amour » d’Ali et Nino, figures métalliques qui bougent et s’entrelacent), des fontaines chorégraphiées, et des bâtiments architecturaux audacieux comme la tour de l’alphabet géorgien. Le boulevard offre des points de vue permanents sur la mer, le port de Batoumi et, à l’autre extrémité, sur les collines subtropicales verdoyantes qui entourent la ville. C’est un endroit idéal pour admirer les couchers de soleil.

La vieille ville est le cœur historique de Tbilissi, fondée au Ve siècle autour des sources sulfureuses. Ses ruelles pavées sinueuses révèlent une architecture éclectique : maisons traditionnelles géorgiennes avec cours intérieures et balcons en bois sculpté, églises orthodoxes, mosquées, synagogues et bains publics persans. Les vestiges des murailles, notamment ceux intégrés à la forteresse de Narikala (IVe-XVIIIe siècles), dominent la vieille ville. Ils rappellent la position stratégique de Tbilissi sur les routes commerciales, convoitée par les empires perse, arabe, mongol et ottoman. Au cœur de la vieille ville, la rue Erekle II (ancienne rue des Marchands) bordée de restaurants, de galeries d’art et de maisons anciennes. Elle incarne le Tbilissi cosmopolite et commerçant du XIXe siècle, où se croisaient voyageurs et artistes. Artère majestueuse du XIXe siècle, l’avenue Roustaveli représente le Tbilissi impérial et intellectuel sous l’Empire russe. On y trouve des bâtiments néo-classiques et Art nouveau.

Visiter le musée des Beaux-Arts de Tbilissi est essentiel pour quiconque souhaite comprendre la profondeur de l’art géorgien, du Moyen Âge à la modernité. Le cœur du musée est sa collection d’icônes, d’émaux et de fresques médiévales géorgiennes, parmi les plus riches au monde. Vous y verrez des chefs-d’œuvre comme les icônes en émail de Khakhuli (XIIe siècle) et la croix de Beka (XIIIe siècle), témoignant du raffinement de l’orfèvrerie religieuse. Ces pièces illustrent la fusion des influences byzantines, perses et locales, et sont indispensables pour saisir le rôle de l’Église orthodoxe dans la culture géorgienne. Le musée retrace l’émergence d’un art national géorgien moderne à travers des peintres comme Niko Pirosmani, le génie naïf célébré pour ses scènes de tavernes et de vie rurale, ou David Kakabadze, pionnier de l’avant-garde géorgienne. Vous y découvrirez également des portraits de la noblesse par Gigo Gabashvili et des œuvres symbolistes de Lado Gudiashvili. Installé dans l’ancien séminaire théologique de Tbilissi, le musée a été entièrement rénové.

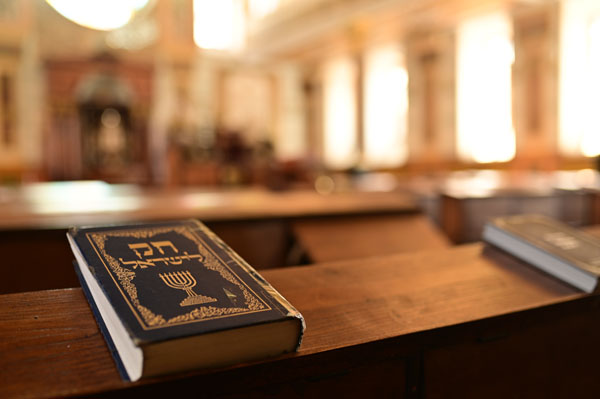

Visiter la grande synagogue et la ville basse de Tbilissi, c’est explorer deux visages distincts mais intimement liés de l’histoire de la capitale géorgienne. La grande synagogue, souvent appelée la synagogue des Juifs géorgiens, se dresse dans la rue Leselidze. Elle témoigne de la présence ancienne d’une communauté juive en Géorgie, dont les racines remonteraient à plus de 2.500 ans. Son architecture, à la fois sobre et colorée, reflète l’intégration de cette communauté dans le tissu urbain. L’intérieur, avec ses lustres et ses ornements, rappelle la contribution culturelle et économique des Juifs géorgiens à l’histoire de la ville, une communauté qui a coexisté avec ses voisins chrétiens et musulmans à travers les siècles. La ville basse, qui s’étend au pied de la forteresse de Narikala le long de la rivière Mtkvari, constitue le berceau historique de Tbilissi. Se perdre dans ses ruelles étroites et pavées, c’est découvrir l’âme même de la vieille ville.

Entreprendre le trek des lacs de Koruldi en Svanétie est une randonnée qui vous conduira au cœur des paysages les plus purs du Grand Caucase géorgien. La récompense ultime de l’ascension est la vue panoramique absolument spectaculaire depuis le plateau supérieur. À une altitude de 2 850 mètres, les deux lacs de Koruldi, aux eaux émeraude et turquoise, se nichent dans un cirque minéral. Leur reflet capte l’image presque irréelle de la reine des montagnes du Caucase, le mont Ouchba (4 710 m), dont les deux sommets jumeaux se dressent dans une verticalité vertigineuse. De ce point de vue, l’ensemble de la chaîne du Grand Caucase se déploie devant vous, un panorama à 360 degrés qui est l’un des plus grandioses de toute la Géorgie. Le sentier débute dans les forêts de conifères, traverse des prairies alpines parsemées de fleurs sauvages en été et serpente le long de torrents tumultueux. Le chemin est ponctué de koshkebi, ces tours de défense svanes médiévales. Les lacs de Koruldi vous offriront un moment d’une intensité rare, où la majesté de la nature et le silence de la haute montagne créent un sentiment de plénitude.

Visiter les tours svanes de Mestia, en Haute Svanétie, c’est pénétrer dans une forteresse vivante, le cœur historique d’une des régions les plus isolées et culturellement préservées de Géorgie, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Ces tours de pierre, vieilles de plusieurs siècles sont un système de défense familial unique au monde. Érigées entre le IXe et le XIIIe siècle, chaque tour était attachée à une maison familiale et servait de refuge ultime contre les invasions ennemies et les vendettas sanglantes qui ont marqué l’histoire de la Svanétie. Leur architecture sobre et verticale, conçue pour résister aux sièges et aux avalanches, symbolise la résilience des Svans, un peuple qui a toujours défendu son autonomie dans l’isolement des vallées du Grand Caucase. En les observant, on comprend que ces structures étaient à la fois des bastions militaires et des symboles de statut social. Enfin, le cadre qui entombe ces tours est tout aussi essentiel. Dominées par les sommets enneigés de l’Ouchba, la “Montagne de la Mort”, elles s’inscrivent dans un des plus beaux paysages montagneux d’Europe. Se promener dans Mestia, c’est voyager à travers le temps.

La randonnée vers le glacier de Shkhara depuis le village d’Ouchgouli (Ouchguli), en Géorgie, est considérée comme l’une des plus belles et emblématiques du Caucase. Le sentier traverse des vallées alpines verdoyantes parsemées de fleurs sauvages en été, passe à gué des rivières tumultueuses (comme la rivière Shkhara), et longe des moraines impressionnantes avant de déboucher sur le glacier lui-même. L’objectif final est le front du glacier Shkhara, la plus haute montagne de Géorgie (5 193 m), dont la paroi nord domine le paysage de manière vertigineuse. Le contraste entre les pâturages, les eaux turquoise des torrents et les glaces éternelles est spectaculaire. Cette randonnée est classée comme difficile en raison de sa longueur (environ 22 km aller-retour depuis Ouchgouli), d’un dénivelé significatif (environ 800 m) et de l’altitude (de 2.200 m à plus de 3.000 m). Le sentier demande une bonne condition physique, une certaine expérience de la randonnée en montagne et une adaptation à l’altitude.

Batoumi, la perle de la côte géorgienne de la mer Noire, offre une expérience unique à la croisée des influences caucasiennes, ottomanes et européennes. Le centre-ville historique dévoile un mélange d’influences. On y trouve des maisons en bois traditionnelles géorgiennes, des édifices Art Nouveau du XIXe siècle, des traces de l’époque soviétique et des constructions ultramodernes comme le bâtiment de la juridiction de Batoumi en forme de coquillage. Le jardin botanique de Batoumi, l’un des plus grands et des plus riches de l’ex-URSS, offre une vue sublime sur la mer depuis ses collines. La place de l’Europe et sa réplique de la statue de Médée avec la Toison d’or symbolisent l’ancrage européen revendiqué de la Géorgie. Batoumi est une excellente introduction à la culture géorgienne, réputée pour son hospitalité. La ville regorge de restaurants où goûter la cuisine locale : adjaruli khachapuri (pain au fromage fondant typique de la région), plats de noix, vins géorgiens et poissons frais.

David Garedja est bien plus qu’un monument ; c’est une expérience totale mêlant spiritualité, art rupestre, paysages lunaires et histoire géopolitique. C’est une plongée dans la Géorgie la plus ancienne et la plus austère. Fondé au VIe siècle par Saint David Garedjeli, le complexe s’étend sur des dizaines de cellules, églises et chapelles creusées à même la roche, sur les flancs d’une chaîne de montagnes semi-désertique. C’est l’un des hauts lieux du christianisme orthodoxe géorgien, habité sans interruption par des moines jusqu’à l’époque soviétique, et partiellement réoccupé aujourd’hui. L’architecture ascétique et les fresques médiévales (X-XIIIe siècles) bien préservées dans certaines grottes (comme celle de la Trinité) en font un témoignage artistique rare. David Garedja a survécu aux invasions mongoles, perses et aux persécutions soviétiques (le site fut utilisé comme champ de tir militaire). C’est un symbole de la résistance culturelle et religieuse géorgienne. Aujourd’hui, le lieu reste un sujet de tension frontalière entre la Géorgie et l’Azerbaïdjan.